洪文旭:《黄帝内经》方剂药物学解析

- 索引:574

- 发布时间:2018-02-08

- 点击次数:

- 加入收藏

- 发表评论

- 语音阅读

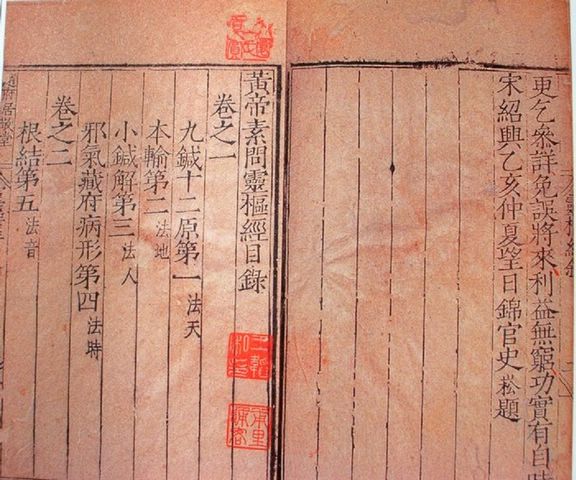

《黄帝内经》是我国现存最早的医学理论著作,据推测成书于战国末期和秦汉之间。全书分《素问》、《灵枢》两部分,各81篇,其《素问》为唐代王冰编次整理,主要论述阴阳、五行、藏象、经纶、病因、病机、诊法、治则、养生、运气等内容,此中论述五运六气的“七篇大论”属王冰所补,而“刺法论”、“本病论”两个遗篇乃宋代刘温舒补充。《灵枢》为宋代史嵩重新编校,主要论述脏腑、经脉、俞穴、刺法、营卫、气血、生理、解剖、病证、治法等内容,两者互为补充,成为中国医学发展的理论渊薮,是历代医家学习研究的重要准绳。

《黄帝内经》中论述医理的不是黄帝,而是他的臣子岐伯、鬼臾区、雷公、伯高、少师、少俞6位。尤以岐伯对答最多,其口气俨然似黄帝的老师;鬼臾区被称为夫子,伯高也较为尊敬,其余则属于近臣。从其出现先后看,《素问》中只有岐伯、鬼臾区、雷公,而《灵枢》才有其余3人出现,可以说该书中绝大多数为黄帝与岐伯的对答。《淮南子》云:“世俗之人,多尊古而贱今。故为道者,必托之于神农黄帝,而后能入说”。史载黄帝活动于今山东、河南、河北、陕西一带,岐伯作为臣子必随其左右,为其解答医药难题,据《路史》云:“古有岐伯,原居岐山之下,黄帝至岐见岐伯,引载而归,访于治道”。那时岐伯已百余岁,可能为“黄帝时之诸侯,通天人之利而精于医道者。故帝崇之以天师之号,咨之而作《内经》”。(黄竹斋语)据考证其籍里为今岐山县西北古之岐城遗址。因此有“医之始,本岐黄”之说。

千百年来,人们只将《黄帝内经》当作一部中医理论专著,而极少有人研究其方剂药物学,认为虽有疾病证候,但缺少方药治法,此说未免失之偏颇。虽然方药内容不多,却是其重要组成部分,不可或缺。为此,笔者重温《黄帝内经》,认为有必要对方剂药物学加以整理解析,以飨同道,并望指正。

《黄帝内经》方剂学解析

《黄帝内经》中称方剂为汤液,言有十三方,似已成定论。近代医家张骥撰《内经方集释》,惜笔者未见该书。经过反复思考,除醪醴、豕膏为单味药物外,加上《素问·刺法论》遗篇中“小金丹”,实际只有11方,其中《素问》7方,《灵枢》4方。现根据文献归纳于后。

鸡矢醴(《素问·腹中论》岐伯方)

组成:鸡矢白干者8合,无灰好酒3碗。

用法:将鸡矢白炒香,加无灰好酒,共煎至一半许,用布滤出其汁。五更热饮则腹鸣,辰巳时行2~3次,皆黑水;次日觉足部渐有皱纹,又饮1次,则渐皱至膝上而收效。

主治:臌胀,心腹满,旦食则不能暮食之证。

方义:方中鸡矢白利水泄热、祛风解毒;无灰酒通畅血脉、御寒行药。两药配合,有利尿通便、消除胀满作用,其无灰酒当为甜醴,才符合方名。

1.2 四乌鰂骨一藘茹丸(同上)

组成:乌鲗骨4分,藘茹1分,雀卵适量。

用法:两药共研细末,和以雀卵为丸,如小豆大,每次5丸,食前用鲍鱼汁送服,日3次。

主治:血虚精亏气伤而致血枯经闭,胸胁胀满,不思饮食,发病可闻腥臊气味,鼻流清涕,四肢清冷,视物眩晕,便溺唾血之证。

方义:方中乌鲗骨又名乌贼骨、海螵蛸,收敛止血、除湿制酸;藘茹即茜草根,行血止血、通经活络;雀卵为麻雀蛋,暖肾益精;鲍鱼汁滋阴清热。全方集药疗与食疗于一体,对于血枯经闭有补精益气、行血通经作用。

1.3 生铁落饮(《素问·病能论》岐伯方)

组成:生铁落适量。

用法:取煅生铁时锤落于地上之铁屑,去其杂质,煅后醋淬,加水煎服,日2-3次。

主治:郁怒伤肝而致之癫狂证。

方义:方中只用一味生铁落,平肝镇惊,对于癫狂惊悸者必有疗效。

1.4 泽术麋衔散(同上)

组成:泽泻、白术各10分,麋衔5分。

用法:以上三药共研细末,每服三指撮(约5-10克),食前用水冲服,日2-3次。

主治:酒风而致周身发热,四肢倦怠,汗出如浴,恶风少气之证。

方义:方中泽泻利水渗湿、泄热固肾;白术补脾益胃、燥湿和中;麋衔即薇衔,祛风逐水、久服明目。三药配伍,有健脾和胃、清热利湿作用。

1.5 兰草汤(《素问·奇病论》岐伯方)

组成:兰草适量。

用法:兰草加水煎服,日2-3次。

主治:脾瘅而致胃脘痞闷,呕恶泄泻,口中甜腻之证。

方义:方中兰草即佩兰,醒脾化湿、清暑辟浊,故对于湿热内蕴、湿浊上泛之口甜有效。

1.6 左角发酒(《素问·缪刺论》岐伯方)

组成:头发适量。

用法:取患者左头角之发1寸,烧灰存性,用美酒1杯送服。

主治:尸厥,古病名,厥证之一,为突然昏倒,不省人事,状如昏死之恶候。

方义:方中将头发烧灰存性名血余炭,止血散瘀、利尿通淋,加白酒可温通经脉,对于尸厥危症会有效果。

1.7 小金丹(《素问·刺法论》岐伯方)

组成:辰砂2两,水磨雄黄1两,叶子雌黄1两,紫金半两。

用法:以上诸味同入盒中,外固,挖地一尺,埋于土中,外用20斤柴火烧煅7日,候冷7日取出,再埋于土中7日,然后取出研细,炼白沙蜜为丸,如梧桐子大,每日1丸,和气咽之。服10粒,无疫干也。

主治:辟除瘟疫,用于疫病未染之前。

方义:方中辰砂即朱砂,安神定惊、明目解毒;雄黄燥湿祛风、解毒杀虫;雌黄镇惊熄风、杀虫解毒;紫金镇心安神、解毒祛风。三药用火烧煅,去其毒性,共研细末,炼蜜为丸。有解毒辟疫、定惊安神作用,可用于预防疫病。

1.8 药熨方(《灵枢·寿夭刚柔》伯高方)

组成:蜀椒1升,干姜1斤,桂心1斤,醇酒20升。

用法:将三药咀碎,浸于酒中,加绵絮1斤,细白布4丈,并纳酒中,盖封涂严,勿使泄气,置于马粪中使之蕴热,五日五夜后,出布绵絮曝干,复渍之以尽其汁,候干。并用滓及绵絮,复布为巾,长六七尺,为六七巾,则用生桑炭炙巾。用以熨寒痹所刺之处凡30遍,汗出又30遍,每刺必熨之。

主治:寒痹而致四肢挛痛,关节浮肿,得热稍减,得寒愈甚之证。

方义:方中蜀椒温中散寒、止痛杀虫;干姜温经逐寒、回阳通脉;桂心补阳暖脾、除冷温肾;醇酒畅通经脉、以助药力。共为酒剂,浸绵布之后,药力尽纳,用之熨痹,有温阳散寒、通脉止痛作用,此为外治法之先导。

1.9马膏桂酒熨(《灵枢·经筋》疑为伯高方)

组成:马膏、白酒、桂心、生桑灰各适量。

用法:以马膏缓其急者,以桂心浸白酒涂其缓者,以桑钩钩之,即以生桑灰置之坎中,高下以坐等,以膏熨急颊,且饮美酒,啖炙肉,不饮酒者自强也,为之三拊(拍)而已。

主治:口僻证见急则目不合,热则筋纵目不开;颊筋有寒,则急引颊移口,有热则筋弛纵缓,不胜收,故僻之病,即口眼歪斜症。

方义:方中马膏即马脂熬成的膏,性味柔缓,摩急润痹;桂心泡酒辛热,和其营卫,通其经络;生桑灰逐风祛痹,利水通窍。诸法外用,涂膏搽酒,辅以按摩食疗,对此病必有效果。

1.10 半夏秫米汤(《灵枢·邪客》伯高方)

组成:半夏5合,秫米1升。

用法:取流水8升,扬之万遍,取清者5升煮沸,加半夏、秫米,文火煎至1升半,取其滓,饮1小杯,日3次,有效以知为度,其病新发者覆杯则卧,汗出则已,久者三饮而已。

主治:夜不能卧属痰浊内阻、胃气不和者。即所谓“胃不和则卧不安”之证。

方义:方中半夏燥湿化痰、降浊消痞;秫米益气补中、和胃化浊。两药配合,加之流水又称甘澜水,可荡涤邪秽,以助和胃安神、化痰降浊之功。

1.11蓤翘饮(《灵枢·痈疽》岐伯方)

组成:蓤翘草和根各1升。

用法:将药加水1斗6升,煎至3升,分3次饮。服后加厚衣坐于釜上,令汗出至足已。

主治:败疵又名胁痈,多由肝胆郁火而成,常发于妇女及体虚者,证见软肋部初起如梅如李,色红鍁痛,易脓易溃。

方义:方中蔆翘即连翘,常用果实,此处用茎与根,清热解毒、消肿排脓,故用于痈肿有良效。有一说蓤为菱角,翘为连翘,菱角性味甘凉,生食清热止渴,熟食益气健脾;果壳甘涩平,收敛止泻、解毒消肿,两药配伍,定有奇功。

从上述所列11方看,用法有内服、外用之分,剂型有酒、丸、丹、熨、膏几种,而以汤剂为多,反映了早期方剂的基本特点。

2《黄帝内经》药物学解析

通过以上方剂中所有药物统计,该书中涉及药物不多,现结合古今研究予以解析如下

2.1醪 醴 出自《素问·汤液醪醴论》(以下前已注明者不再标出)。醪为浊酒,醴为甜酒,均是古代含有酒成分的一种饮料,用以治疗疾病。为五谷酿成而未经蒸馏或过滤的酒,有温通经脉、运行营卫的作用。此处强调应合理使用,以免损伤身体。

2.2 鸡矢白 为雉科动物鸡粪便上的白色部分,以雄白鸡乌骨者良。《本草纲目》云:“蛊(臌)胀生于湿热,亦有积滞成者,鸡屎能下气消积,通利大小便,故治臌胀有殊功,此岐伯方也”。性味苦咸凉,主治臌胀,积聚黄疸,淋病,风痹,转筋,破伤风,每次3-6克,炒研末入丸散或浸酒服。

2.3 乌鲗骨 为乌鲗科动物乌鲗的内壳。《本草经疏》云:“乌贼鱼骨,味咸,入足厥阴、少阴经,厥阴为藏血之脏,女人以血为主,虚则漏下赤白,或经止血闭,寒热癥瘕;少阴为藏精之脏,主隐曲之地,虚而有湿,则阴蚀肿痛,虚而寒客之则阴中寒肿。男子肾虚,则精竭无子;女子肝伤,则血枯无孕。咸温入肝肾,通血脉而祛寒湿,则诸证除,精血足,令人有子也”。现代研究含碳酸钙、壳角质、粘液质等成分,其碳酸钙有制酸作用,主治胃痛吞酸,吐衄呕血,血枯经闭,崩漏带下,腹痛癥瘕,虚疟泻痢,阴蚀烂疮。每次4.5-9克,入煎剂或丸散内服。

2.4 茜草根 为茜草科植物茜草的根。《本草纲目》云:“通经脉,治骨节风痛,活血行血”。现代研究含紫茜素、茜素、伪紫茜素、茜草色素成分,有止咳祛痰、解痉、凝血作用。性味苦寒,主治吐血衄血、尿血、便血、血崩,经闭,风湿痹痛,跌打损伤,瘀滞肿痛,黄疸,气管炎。每次6-9克,煎汤或入丸散剂。

2.5 雀卵 为文鸟科动物麻雀之蛋。《本草经疏》云:“雀属阳,气温味酸,其性特淫,故暖肾而强阴。肉气味甘温,功不及卵”。《名医别录》云:“酸温无毒,主治下气,男子阴痿不起,强之令热,多精有子”。多入丸剂内服

2.6 鲍鱼 为鲍科动物九孔鲍之肉。《随息居饮食谱》云:“补肝肾,益精明目,开胃养营,已带浊崩淋,愈骨蒸劳极”。性味甘咸平(温),主治劳热骨蒸,咳嗽,崩漏,带下,淋病等。取汁煎汤饮服。

2.7 生铁落 为生铁煅至红赤、外层氧化时被锤落的铁屑。《本草经疏》云:“铁落,本出于铁,不离金象,体重而降,故《素问》有生铁落饮,以疗病狂怒者,云生铁落,下气疾也。又怒狂属肝气暴升,故取金气以致之也”。现代研究主含四氧化三铁等。性味辛凉,主治癫狂,热病谵妄,心悸,易惊善怒,疮疡肿毒。每次9-30克,煎汤服。

2.8 泽泻 为泽泻科植物泽泻的块茎。《本草正义》云:“泽泻,最善渗泄水道,专能通利小便”。现代研究含泽泻醇A、B、C及乙酸酯等三萜类成分,有利尿、降脂、降压、降糖等作用。性味甘寒,主治小便不利,水肿胀满,呕吐,泻痢,痰饮,脚气,淋病。尿血。每次6-12克,煎汤或入丸散剂。

2.9 白术 为菊科植物白术的根茎。《汤液本草》云:“《本草》在术条下无苍、白之名。近多用白术治皮间风,止汗消痞,补胃和中,利腰脐间血,通水道,上而皮毛,下而腰脐,在气主气,在血主血”。现代研究含苍术醇、苍术酮等挥发油及维生素A,有利尿、降血糖、抗血凝、强壮、抗菌作用。性味苦甘温,主治脾胃气弱,不思饮食,倦怠少气,痰饮水肿,黄疸,湿痹,泄泻,头晕自汗,小便不利,胎气不安。每次4.5-9克,煎汤、熬膏或入丸散剂。

2.10 麋衔 《中国医学大辞典》云:“麋衔即薇衔,湿草类,《本经》上品,其茎苦平,无毒,功用祛风逐水,治贼风,风湿痹,历节痛,惊痫,悸气,吐血,暴喑,痿蹶,疗鼠瘘,痈肿,瘭疽,甲疽,恶疮,久服明目轻身。《素问》用为治风病自汗之药。晒干,酒浸用”。有人考为今之鹿衔草,存疑。

2.11 兰草 为菊科植物兰草的茎叶,即佩兰。《要药分剂》云:“兰草,为消痰除恶、散瘀解结之品。《内经》消渴治之以兰,除陈气也。盖消渴由血热郁结于胃,兰能除陈气也。可知兰草固以荡涤为功,肃清肠胃者也”。现代研究含对-聚伞花素、乙酸橙花醇脂和5-甲基麝香草醚等挥发油,有止痛作用。性味辛平,主治感受暑湿,寒热头痛,湿邪内蕴,脘痞纳呆,口甘苔腻,月经不调。每次4.5-9克,鲜者9-15克,煎汤内服。

2.12 血余炭 为人的头发煅成的炭。《日华子本草》云:“止血闷血运,金疮伤风,血痢,入药烧灰,勿令绝过。煎膏长肉,消瘀血也”。现代研究含一种优质蛋白,制炭后成分未详,有止血、外治烫伤作用。性味苦温,主治吐血,鼻衄,齿龈出血,血淋,崩漏每次4.5-9克,研末入丸剂或外用调敷。

2.13 辰砂 为天然的辰砂矿石。《名医别录》云:“通血脉,止烦满、消渴,益精神,悦泽人面,除中恶腹痛,毒气疥瘘诸疮”。现代研究主含硫化汞等。性味甘凉有毒,主治癫狂,惊悸,心烦,失眠,眩晕,目昏,肿毒,疮疡,疥癣。每次0.3-0.9克,研末水飞入丸剂或作挂衣,不宜多服。

2.14 雄黄 为硫化物类矿物雄黄的矿石。《日华子本草》云:“治疥癣,风邪,癫痫,岚瘴,一切蛇虫犬兽咬伤”。现代研究主含硫化砷成分,有抗菌、抗血吸虫作用。性味辛苦温有毒,主治疥癣,痈疽,走马牙疳,缠腰火丹,破伤风,惊痫等。每次0.3-1.2克,入丸剂或外用。

2.15 雌黄 为硫化物类矿物雌黄的矿石。《本草纲目》云:“治冷痰劳嗽,血气虫积,心腹痛,癫痫,解毒”。与雄黄性味、主治比较近似,一般只选其一,常用雄黄。两者的鉴别在于雄黄呈红或橘红色,雌黄呈黄色。多入丸剂中用。

2.16 紫金 为自然之生金。常用为锤成纸状薄片的金箔。《药性论》云:“主小而惊伤,五脏风痫,失志,镇心,安魂魄”。性味辛苦平,主治惊痫,癫狂,心悸,疮毒。多入丸剂或挂衣、外用。

2.17 蜂蜜 为中华蜜蜂所酿的蜜糖。《本草纲目》云:“和营卫,润脏腑,通三焦,调脾胃”。现代研究主含果糖和葡萄糖成分,有治疗胃溃疡、便秘、冻伤、皮炎等作用。性味甘平,主治肺燥咳嗽,肠燥便秘,胃脘疼痛,鼻渊口疮,汤火烧伤,解乌头毒。每次9-30克冲调,或入丸及膏剂、外用。

2.18 蜀椒 为芸香科植物青椒或花椒的果皮。《本草纲目》云:“散寒除湿,解郁结,消宿食,通三焦,温脾胃,补右肾命门,杀蛔虫,止泄泻”。现代研究含牻牛儿醇、柠檬烯、枯醇等,有抑制胃肠运动、利尿、降压、驱虫、麻醉作用。性味辛温有毒,主治积食停饮,心腹冷痛,呕吐呃噫,咳嗽气逆,风寒湿痹,泻痢疝痛,蛔虫蛲虫等。每次1.5-4.5克,煎汤或入丸散剂、外用。

2.19 干姜 为姜科植物姜的干燥块茎。《日华子本草》云:“消痰下气,治转筋吐泻,腹藏冷,反胃干呕,瘀血,扑损,止鼻洪,解冷热毒,开胃,消宿食”。现代研究含姜烯、水芹烯、莰烯、姜烯酮、姜辣素等挥发油,有止呕吐、腹痛作用。性味辛热,主治心腹冷痛,吐泻,脉象冷微,寒饮喘咳,风寒湿痹,吐衄下血。每次1.5-4.5克,煎汤内服或外用。

2.20 桂心 为樟科植物肉桂的干皮,加工过程中检下的边条而除去栓皮者。《本草纲目》云:“治寒痹,风喑,阴虚失血,泻痢,惊痫”。现代研究主含桂皮醛,有镇静、降压、抗菌、驱风等作用。性味辛甘热,主治命门火衰,肢冷脉微,亡阳虚脱,腹痛泄泻,寒疝奔豚,腰膝冷痛,经闭癥瘕,虚阳浮越,上热下寒等。每次1.5-4.5克,煎汤入丸散或外用。

2.21 白 酒 为五谷和麴酿制经蒸馏而成的饮料。《本草纲目》云:“烧酒,清冷积寒气,燥湿痰,开郁结,止水泄”。现代研究主含乙醇,有兴奋中枢神经、扩张皮肤血管、增加或抑制胃酸分泌等作用。性味辛温有毒,主治风寒湿痹,筋脉挛急,胸痹,心腹冷痛等。适量饮用或泡药、外用。《灵枢》所用可能非此酒类。

2.22 马 膏 为马科动物马的脂肪。《本草纲目》云:“治面皯,手足皴粗。入脂泽,用疗偏风口喎斜”。多外用涂搽。

2.23 半 夏 为天南星科植物半夏的块茎。《日华子本草》云:“治吐食反胃,霍乱转筋,肠腹冷,痰疟”。现代研究含左旋麻黄碱及胆碱等,有镇咳、祛痰、止吐、解毒等作用。性味辛温有毒,主治湿痰冷饮,呕吐反胃,咳喘痰多,胸膈胀满,痰厥头痛,头晕不眠,外消痈肿。每次4.5-9克,煎汤入丸散或外用。

2.24 秫 米 为禾本科植物黍的种子。《名医别录》云:“丹秫米,止咳逆,霍乱,止泄除热,止烦渴”。性味甘平,主治泻痢,烦渴,吐逆,咳嗽,胃痛,小儿鹅口疮,烫伤。煎汤、煮粥或外用。

2.25 豕 膏 为猪科动物猪的脂肪。《灵枢·痈疽》用此外涂治米疽(发于腋下的无名疽)。《日华子本草》云:“杀虫,治皮肤风,涂恶疮”。性味甘凉,主治脏腑枯涩,大便不利,燥咳,皮肤皲裂,恶疮。内服、熬膏,入丸散或外用。

2.26 连 翘 为木犀科植物连翘的果实或茎根。《医学衷中参西录》云:“连翘,具升浮宣散之力,流通气血,治十二经血凝气聚,为疮家要药。能透肌解表,清热逐风,又为治风热要药”。现代研究含连翘酚、固醇化合物、皂苷及黄酮醇苷类等,有广谱抗菌作用。性味苦凉,主治温热,丹毒,斑疹,痈疡肿毒,瘰疬,小便淋闭。每次9-15克,煎汤入丸散或外用。

2.27 桑 枝 为桑科植物桑的嫩枝。《本草撮要》云:“桑枝,功专祛风湿拘挛,得桂枝治肩臂痹痛,得槐枝、柳枝、桃枝洗遍身痒”。现代研究主含鞣质,茎含黄酮成分。性味苦平,主治风寒湿痹,四肢拘挛,脚气浮肿,肌体风痒。每次30-60克,煎汤或熬膏、外用。《灵枢》用其烧炭或灰外用治痹祛风,可能有其一定道理,尚待研究。

以上药物均很平易、简约,使用频率1-2次,说明古代用药朴素的特点。

总之,《黄帝内经》卷帙浩繁,内容宏富,其学术价值不仅在于对人类健康事业做出过巨大贡献,而且在于对中医药事业的发展产生过深远影响。本文仅对方剂药物学予以整理研究,希望能在中医药学更加发扬光大方面奉献自己绵薄之力。